在中國佛教信仰的歷史發展中,出現不少具有廣泛影響力的佛和菩薩,如阿彌陀佛、藥師佛、地藏菩薩、彌勒菩薩、文殊菩薩等。若以影響的重要性而言,首推阿彌陀佛和觀音菩薩,所謂「家家觀世音,戶戶彌陀佛」。二聖都受到中國信眾的崇拜和敬禮。觀音崇拜在十世紀左右開始興盛,影響力無遠弗屆,深入民心,甚至超出了中國本土,傳到日本、韓國、越南、西藏等地。有見及此,無數學者都共同關注觀音信仰這個課題,于君方教授是當中的佼佼者 。

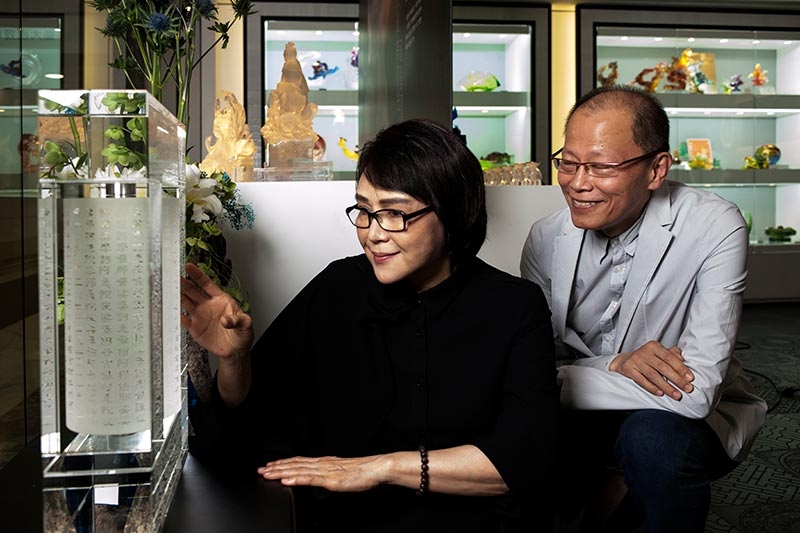

于君方教授生於1938年,是河北人,也是聖嚴法師的弟子。她獲美國哥倫比亞大學(Columbia University)哲學博士,曾任教於新澤西州立羅格斯大學(Rutgers, the State University of New Jersey)及哥倫比亞大學,教授佛教與亞洲宗教等課程。一九九九年被選為美國中國宗教學會副會長。教授早期的興趣偏重宋、明佛教史,寫過蓮池大師的生平及著作,另有多篇有關禪宗清規與公案方面的論文。近十年作有關觀音信仰及佛教女性的研究,尤以她的 “Kuan-Yin: The Chinese Transformation of Avalokiteśvara” (中譯:觀音──菩薩中國化的演變)一書最為關鍵,集她畢生功力。英文原文自2001年面世已來,在學術界可謂無人不曉。月前佛門網赴台灣參加法鼓山聖嚴教育基金會主辦的第七屆聖嚴思想學術研討會,教授乃論壇的主持嘉賓之一,我們這次寶貴的訪談,正是由此因緣而起。

本該有這樣一個使命

談到教授的生平,她告訴我們,出生時二戰剛爆發不久,日軍侵華,年幼的她隨家人逃離,足跡達八省之多。「弟弟在河南出生,妹妹則在四川。外婆自不免跟著我們東奔西跑。」除了父母外,最親的就是外婆。「當時每晚我都和她同寢。最記得她雖然終其一生都沒有行三皈依,然而她對佛菩薩充滿信心,虔誠而堅定。每天清早起床,便對著白衣觀音像上香、禮拜、持《大悲咒》。」這是教授對宗教信仰的最早印象。到她八歲時,戰爭結束,舉家在武漢準備乘船回鄉,就在上船前一刻,外婆讓她們切勿登船。「她說見到觀音站在水上,示意不要上船。外婆告知我們,但母親不大願意相信,因為她是接受新教育的年輕知識分子,認為那是迷信。只是外婆再三堅持,我們不得不隨她。」眼見船慢慢遠去,「轟隆」一聲,原來是誤觸水雷。幸好教授一家都沒登船,否則真是吉兇難料。

到了求學階段,因當時台灣大學普遍沒設有宗教系,更沒有專門的佛教研究中心,教授只能念外文系。後來到美國哥倫比亞大學進修,她念的是英國文學。因緣際會下,她暑假在校園兼職,才發現原來那裏設有宗教系,於是申請改系,從此展開研究漢傳佛教的漫長旅程。教授在哥大畢業後,任教於新澤西洲的羅格斯大學(Rutgers, the State University of New Jersey)。最後,她受哥大邀請,任聖嚴漢傳佛學講座教授一職,專門研究漢傳佛教及指導學生撰寫相關論文,直到2013年退休。

回憶起來,為甚麼非要讀宗教系不可?教授記得她讀高中時,常常做一個夢,夢中她抱著佛像,在走很長的路,接著還要爬山。像很重,她幾欲放下,卻又不願意,覺得不應該就這樣。終於來到一所寺廟,裏面排了大小不同的佛像,中間有個空位。她慢慢放下佛像,尺寸剛好符合,不多不少。多年過後,她早已不記得夢裏背的是佛還是觀音,直到她寫完這本著作後,才驀然醒悟,深信觀音大士,早已有所啟示,她冥冥中本該有這樣的一個使命。

從構思到付梓,《觀音》一書花了十五年光陰。教授坦白說她有想過放棄,但跟夢中背像一樣,她覺得不應該就這樣。半途而廢,和佛陀的教法不相應。「跟文殊、普賢及地藏這些有特定指向的菩薩相比,觀音的本質是特殊的。例如求增長智慧的,會念文殊菩薩名號;地藏菩薩則以度地獄眾生為己任。觀音是不同的,無論甚麼時候、甚麼環境下,我們都可以找觀音。」一想到這裏,她覺得更加不應放棄,要好好寫一篇探討觀音在中國女性化及普及化的演變史。

事實上,觀音不止是中國佛教的獨有產物,在金剛乘也有很重要的傳統,例如歷代達賴喇嘛向來被視為觀音菩薩的應化身。觀音菩薩的藏文是spyan-ras gzigs,意思是以眼睛注視。「觀音菩薩看著我們、看到我們,關懷一切眾生。《妙法蓮華經》的〈普門品〉中記載:『若有無量百千萬億眾生,受諸苦惱。聞是觀世音菩薩,一心稱名。觀世音菩薩即時觀其音聲,皆得解脫。』」

為甚麼觀音是「她」不是「他」?

在觀音信仰傳入漢地的過程中,觀音由男身逐步轉變為女身。細察歷史上觀音的各種圖像,不難發現起初他是帶鬍子的,到後來大約十、十一世紀,中性的觀音型態同時並存,如南海觀音和水月觀音,到了明代,觀音女性化正式成為定案。究竟來說,諸佛菩薩沒有性別之分,他們早已超越這種非男即女的二元對立。那為何畫像上會呈現男相、女相的分別?教授指,這是由於釋迦牟尼出家前是位王子,王子是男的,很自然地後世便採用了成為模式。

觀音女性化同時亦導致中國其他信仰出現女神,如媽祖就是一個較為人熟悉的例子。教授在她的書中多番強調要結合儒、釋、道三家來研究──佛教傳入中國後,某程度上要依靠造像來流布。與此同時,道教造像亦差不多同時間出現。本來道教並未刻意通過造像藝術來體現其信仰精神的,到那時候也有了。隨著佛經翻譯成中文,道家典籍也陸續滙成,像六朝時期編撰的《靈寶經》,教授視其刊行乃受大量佛經翻譯出現所刺激。另一方面,我們可拿儒家及佛教對照。前者強調父尊母卑、男尊女卑,本質上是輕視女性地位的;後者以生作男身為具福報之彰顯,甚至有菩薩說「百千萬劫不受女身」。女性當時在宗教層面上,得到的照顧可謂少之又少。按此看來,觀音女性化也算得上是對這種現象的一種回應。及至明代,新興教派如羅教、西大乘教興起,它們奉「無生老母」為至高無上的唯一神。無生老母在十六世紀享有盛名,在這些新興教派的典籍中,處處看到信眾宣稱老母化身為觀音,或觀音就是老母。教授和師父聖嚴法師對此採相同見解:觀音以無生老母的形象出現,並完成了整個女性化的轉變。

〈普門品〉中提及觀音有三十三化身。一般大眾較熟悉的有楊柳觀音、水月觀音、千手觀音、送子觀音等,都是菩薩為攝化有情而自在示現。教授特別提到送子觀音:「現在我們說若想求子,便去拜拜送子觀音。她手上抱著的嬰孩,就是能允贈予善信的明證。」她認為,送子觀音手抱男嬰的形象,到了明朝才正式確立。「想想看,和聖母瑪利亞抱著耶穌是不是有點類同?我的理論是,當時基督教傳教士來中國傳道,他們帶來了聖母和聖嬰的圖像、雕塑,這種藝術表達手法,引起廣泛注意,藝術家也就地取材,將這個模樣套用了在送子觀音身上。」

教授又提到妙善公主,公主在漢傳佛教中,多被認為是觀音主要的化身之一,然而三十三化身中,並不包括妙善。教授相進妙善公主是不折不扣中國本土的創造──公主自幼修習佛法、每天持齋,她父王無子,故希望為她挑選丈夫,以繼承王位。妙善不願結婚,只一心趣向佛門。父親妙莊王得知後震怒,於是對她施各種嚴厲懲罰。在佛菩薩加持下,妙善一一撐了過來。妙莊王於是心生一計,為了破壞女兒求道之心,燒毀她常前往修行的寺廟,殺掉五百位尼眾,並處決妙善。妙善來到地府,竟能講道說法,以救度地獄眾生。其後她回到凡間,潛心修行,終成佛道。此時,卻只見妙莊王怪病纏身,眼看無藥可醫之際,妙善告知父親若他能得一從未發怒之人,以其雙手及雙眼調製成藥,病必自癒。最後妙善甘願獻上自己的雙手、雙眼,以救父親。父親得知後大悔,決定皈依佛教,專心修行。此時妙善現其菩薩相,原來她是千手千眼觀音。「妙善公主捨身救父,這是深受中國孝道觀念的影響,來表達佛教對『放下執著』的觀點。這種捨己助人、作身布施行菩薩道,正正和觀音普世救度的宗旨不謀而合。」教授說。

觀察世間音聲,覺悟有情

觀音完全中國本土化的另一個特徵,是觀音信仰遍及佛教徒和非佛教徒當中。「特別在台灣,如果你問拜觀音的信眾,往往他們未必清楚原來觀音是菩薩、是佛教。一來是觀音和媽祖的形象、功能、背景在民間信仰層面很接近,二來不管你是修淨土還是禪,也會拜觀音。像聖嚴法師就是一位非常虔誠的觀音信徒。他在自傳中提及,剛出家時每天早上拜二百拜觀音,後來每天在夜裏出拜。後來入伍從戎,他操練時也是念著觀音的名號,無時或忘。我們現在往法鼓山,見到最明顯的是一尊觀音像。」

〈普門品〉提到「妙音觀世音,梵音海潮音,勝彼世間音,是故須常念。」有說觀音曾在海邊修定,因聽到潮水清音而證「入流亡所」,也有法師開示海潮音使求救者當機獲益,應時解脫,如海能受遍容,如潮有汎而應時,故曰海潮音。[1]另外,南海觀音(又稱乘龍/龍頭觀音)為三十三化身之一,我們現在說觀音老家位於南海普陀山,而普陀山是一個海島,教授說:「《華嚴經》載:『於此地方有山,名補怛洛迦,彼有菩薩,名觀自在。』中國人於是把普陀山及洛迦山理解為補怛洛迦,然後在那邊建廟,都是小小的海島,所以這些特點都顯示觀音和海的不解之緣。」

佛陀開示修行法門有八萬四千種,《楞嚴經》中記載,楞嚴會上有二十五位大小乘聖眾,各自宣說所證圓通之方便及殊勝處。其中雖能以眼耳鼻舌身意六根來修習,且各有功德,但還是以耳根最殊勝,觀音即是傳授「耳根圓通」的菩薩,會上文殊菩薩也讚歎以「耳根圓通」為最上。由此可見,和觀音相應,當從耳朵和聲音入手。「觀音聞眾生稱其名,即以大慈大悲之本懷,救拔眾生離苦得樂。我們因分別心執著,聽到聲音會分辨這是悅耳的、那是刺耳的。觀音視一切音聲一如,無有分別。因為一切聲音都是因緣和合而成,之前和之後都是沒有聲音的。透過耳根圓通的法門,我們會證到這種境界──沒有能聞的主體和所聞聲音的客體,甚至連所聞的是甚麼都只是假合,並無一一成不變的自性。這就是我們常說的『入流亡所』。 」

宋代天台宗知禮大師制定《大悲懺》,這個懺法與觀音菩薩因緣甚深。教授著我們注意,懺法中談到拜觀音到了最後,你就是觀音。這跟大乘佛法強調眾生皆有佛性有異曲同工之妙。「觀音觀察世間音聲,覺悟有情,其救苦救難之大悲心,我們是不是可以效法?這種觀音本性是我們與生俱來,當常以此為念。」

在眾多佛菩薩中,觀音是特別照顧眾生現世利益的一位,她的救度具即時性。教授注意到,後期觀音和地藏是放在一起敬拜的,尤其是在四川地區。「很多當地門觀音殿多築在地藏殿對面。自十世紀後我們看到越來越多這類的發展──觀音照顧現生需要,地藏照顧死後一切。」和阿彌陀佛相類似,稱念觀音名號者,即可得到救渡。教授不諱言要現代人每天都打坐,並不是容易的事。稱名則不同,是大家隨時都能做到的。「當然稱念時你可以靜思、觀想,甚至打坐,但根本處是一心專念。我相信這個法門對今天忙碌的都市人來說特別方便。」教授希望大家閱讀她的書,除了深入認識觀音複雜的演變歷史外,更應喚醒自身內在的觀音,效法觀音菩薩,發大慈大悲心,行自利利他事。

[1] 「太虛大師《法華經講演錄》