楊惠姍的琉璃,在焰火簇擁下燃燒出詩意。

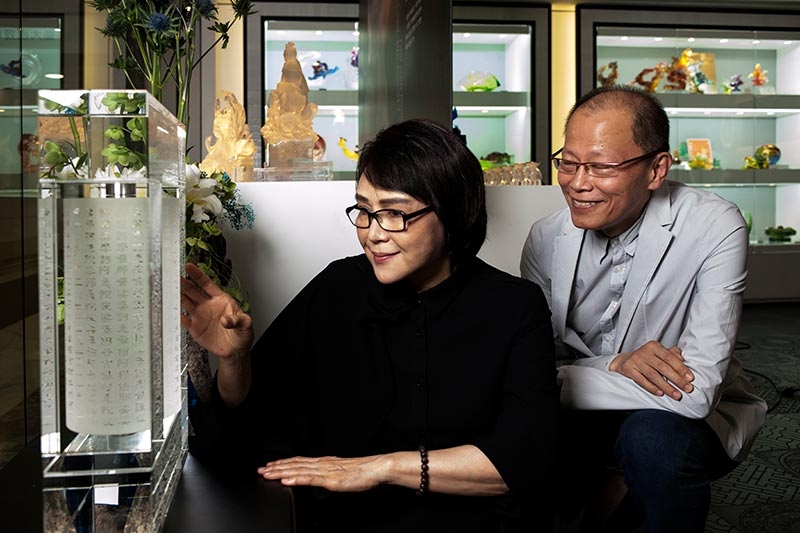

她和丈夫張毅,曾經在電影界風靡一時,1987年卻毅然離開這個圈子,全身投入藝術創作,創立了琉璃工房。從演戲到弘揚琉璃工藝,在在展現出對生命的熱愛及信心。夫婦二人遊走光影變幻間,用琉璃清脆的語言重新述說中華文化最美好的精髓,以雙手形塑一段充滿愛與慈悲的生命。

5月27日至6月5日,一連十天,工房將舉行「一個人,做她相信的事」──楊惠姍「唯有慈悲」現代藝術展。當中高達兩米的琉璃千手千眼觀音,將首度亮相香港又一城。日前兩位創辦人來港準備展覽,接受佛門網訪問。琉璃晶瑩剔透,誠如他們的初心,真樸若夢。我們的對話,便從楊惠姍的「今生大願」開始。

今生大願 願成琉璃

《藥師經》有這樣的一句:「願我來世,身如琉璃。」楊惠姍的琉璃大願,始於1996年她往敦煌莫高窟,對她而言那裏是佛教藝術的教科書。之前一直抱持「雖不能至,然心嚮往之」的感覺,彷彿其實跟敦煌的距離也不是那麼遠,一切都這樣熟悉。事實上,莫高窟橫跨不同朝代,在歷史長河留下深遠偉大的痕跡,所以當她親身站在敦煌的土地上,奇妙、通體的興奮感油然而生,讓她感到自己真成了莫高窟的一部份。

敦煌研究院的專家帶他們參觀各個洞窟,當中第三窟最教她驚為天造。雖然主室中心殘破,佛像已不復存在,然而南、北壁仍保有千手千眼觀音變各一鋪。精湛技法醞釀出無可比擬的莊嚴神韻,成了她許下「今生大願」的契機。「當下我明白了生命中為何需要造像,因為這些慈悲法相真的具有龐大力量,讓觀者可以直接有情感上的回應。」敦煌無時無刻承受著風化侵蝕的威脅,若干年後,再美好的東西還是會消失掉。楊惠姍直接的反應是,她一定要把平面的壁畫以立體雕塑的形式展示出來,保留、推廣這份可能稍縱即逝的美好。

創作、修行,然後放下

每一件作品都是修行的機緣,每次楊惠姍都以手、心、眼觀照佛菩薩,與之相應,從中得到生命意義的啟迪。其實不止是佛像,即使創製的是微小至一朵花、一隻鳥,她都要傳遞出等同分量的智慧和慈悲。

二十多年創作生涯,楊惠姍面對過林林總總的重要難關,幸好有佛法在身邊協助她去克服,從而貫徹「一個人,做她相信的事」的精神。她以琉璃創作本身的技術難度為例,當初選擇脫蠟鑄造法,的確滿足我們所有造型上的可塑性,可是工序相當繁複,但倘若沒有它,很多構思卻又會完成不了。尤其遇到特大尺寸的作品,那不穩定性便更高了。像這次在港展出的兩米千手觀音,絕對是巨大的挑戰。「即使投入如此多資源及心力,都不一定代表會成功;但每個人總有他自己的使命和任務,在我而言就是繼續去做。」她又補充,佛法累積的智慧,幫助我們面對生老病死的痛苦,若能時刻提醒自己注意這些教導,對跨過人生難關是大有助益的。「很多時候人會不自覺執迷不悟,無法放下,其實佛法就是辦法,道理都很簡單,甚至只是短短一句經,如果我們能真正把教導融合到生命裏去。像《金剛經》看來很深奧,但抽絲剝繭之後,回到基礎的原點,一切其實都不複雜。」

談到放下,楊惠姍曾為日本奈良藥師寺創製了一尊「藥師琉璃光如來」,供奉在寺內寫經堂。可是運送途中不知怎的,藥師佛右手的無名指斷裂了。這件作品花了她兩年多的心血,當時她心痛得不得了。後來藥師寺的管長讓她看大殿上的另一尊藥師像,中指也是斷了的,還說無名指的日文就是「藥指」,用來研磨藥粉吃時慣用的,大概藥師佛的藥指太沉重,人間的病太重了,所以便斷了。當下楊惠姍和丈夫張毅頓悟了,放下了早前沮喪的感覺。

我很好奇,以她這樣擁有深刻的人生閱歷,應該更懂得放下的真諦吧?

她的答案是,難矣。

「人類為不是單一存在這世上的個體,跟世事萬物的聯動,都會影響你的思維、判斷力和價值觀。所以要回到初心,提醒自己。人沒有偉大到可以隨時放下就放下,唯有逐漸領悟,一小步一小步走向圓滿。你要取甚麼、捨甚麼,其實是很考驗你的智慧。」

慈悲是一生的功課

是次楊惠姍在香港的展覽,副題是「唯有慈悲」。她所理解的慈悲,是無我。而正正慈悲是抽象的概念,故此她每次創作都會不斷修改,直到作品能展現出她心目中的慈悲法相。有時身邊的人不理解為甚麼她要堅持反覆修正,但她內心有一把尺,曉得差異在哪裏。她從沒想過能一下子躍進到最高的境地,讓觀者一眼便跟她的精神狀態相通,可是通過長年累月的嘗試,技法、智慧自然得以增長。「結論是要不停去做、學習。」那是一生的功課。

楊惠姍形容自己是隨著機緣走的人,很少刻意選擇甚麼。「像我拍電影,我是被選擇的。做琉璃也是,張毅有一天跟我說,如果不拍戲便去創作琉璃吧。我說好,於是默默去做。」有些人打從一開始便定下目標,非要循某個方向走不可;但她相信殊途同歸,無論取哪條路線,終點都是一樣的,因為態度決定人生。她沒有多想在千手千眼觀音之後會是哪個系列,因緣到時,她會明瞭,我們亦會在適合的時機碰上。

努力去做 弘揚真善美

楊惠姍其實從來都不止一個人,除了琉璃工房的同事外,她背後有一位最重要的支持者,就是著名前導演丈夫張毅。二人相識於電影界,一路走來,互相扶持三十多年,相濡以沫,真不簡單!張毅認為他的角色始終是幕後的大導演,「佛法這個詞的遼闊,可能不是我們輕而易舉就說能了解。透過不斷學習,越來越覺得它對我們來說充滿意義。」放在工房的語境下,他會時常以這個角度提醒、建議楊惠姍。

當張毅還是十四、五歲的時候,他以為將來一定會投身當代藝術,夢想能拋開傳統觀念,以前衛的模式創作。隨著年歲漸長,他領悟到忘卻過去,只會招來在當下的迷失,更遑論對未來的方向感。他相信當代藝術必須是對當下的反省。縱觀華人社會,我們常會發現許多令人擔憂的事情,而中國當代藝術百花齊放,雖則不少作品都蘊含藝術史上的特別意義,卻未必能回應社會,往往為觀者帶來的只有一個個問號。於是他問自己,到底要走精英式的創作路線,還是回到群眾裏去? 「『琉璃』兩個字,某程度上已暗示了它跟歷史的關連。它不是全然講求前衛而不顧闡述傳統的藝術。法國人的脫蠟鑄造法(Pâte-de-verre),兩千年前其實在中國早已存在,只是我們不為意而已。我們應如何表達這種關連? 」套用佛教的意念,他情願深入人間,也不要當高高在上所謂獨立特行的藝術家。

時至今日,他覺得壓力越來越大。作為藝術家,他不想看到有人站在作品面前說,「我不懂你要表達甚麼。」張毅笑言應該把琉璃工房看成傳播業,而不只是藝術創作。他們的琉璃,傳遞的是一種跟歷史的交流與價值觀。美不美很難定義,他們希望觀者感受到呈獻出來的是一顆誠意心。「有誰敢保證一位電影演員能搖身一變成為雕塑佛像的藝術家? 佛法也是這個道理,沒有人能夠斷言他哪一天會達到哪個境界,但至少要努力往前走。我常跟他人說,即使天賦差得不得了,但如果奮鬥三十年,每天十多個小時在努力,你想想看將會累積多少經驗? 」努力去做,唯此而已。這是他們夫婦倆的信仰。

人生是苦,我們總要面對生離死別,尤其是面對摯愛離世,應如何釋懷,是重要的課題。張毅分享他觀看米高安哲羅(Michelangelo)的聖母憐子像(Pietà)的感受:耶穌基督釘死在十字架上,聖母抱著她的屍體枕在膝上,那種極端的痛可想而知。「可是除了些微哀痛之外,聖母流露出的神色大部分都是慈悲。這種慈悲精神,它既是宗教性的,同時也是藝術性的。你認為當公眾排隊進聖彼得大教堂觀賞這個像的時候,他們是單純欣賞米高安哲羅的巧奪天工,還是因為聖母臉上所展現的那種安詳、寧靜,彰顯人類最終極關於生死的智慧? 」

張毅有一位基督徒朋友,他觀賞楊惠姍的觀音像時,直言那就是聖母瑪利亞,因為他從造像看到了慈悲。「慈悲不是『藝術』兩個字可以完全涵蓋的,那是人類最美好的情感。」他同意都市人生活太快速,生命裏缺乏安靜,失去了傳達真善美教育的能力。楊惠姍則指文化是要延續的,它是不斷累積的產物,不會貿然蹦出來。再好的觀念,也要經過時間積澱,方能在民族裏面生根。「我們只是繼承文化中美好的部分,用新的語言重新弘揚。」兩位都不認為單憑琉璃工房能扭轉甚麼局面,但他們真的無比努力去做,也期待更多人一同參與。